La découverte de ce texte a profondément changé ma vie.

Comme de nombreuses personnes, je vis avec une série de handicaps invisibles. Certains sont innés, d’autres sont acquis. Certains sont temporaires, d’autres permanents. Certains sont légers, d’autres sévères.

Leur points commun: ils sont tous des entraves à la vie quotidienne, cette vie de tous les jours qui demande de réaliser une infinité de choses parfaitement anodines pour la plupart des gens bienportants. Ajoutez à cela une batterie interne défaillante qui, même rechargée toute la nuit, ne peut se charger que de quelques pourcents – sans autre accès à des batteries externes pour se recharger autrement. Chaque journée devient alors un défi stratégique savant, sans garantie quant à la couverture des dépenses énergétiques nécessaires.

Qu’il s’agisse de maladie, d’accident, de trouble, de traumas, d’atteinte à la santé mentale ou de toute autre source de fatigue chronique ou d’épuisement, nombreuses sont les personnes qui doivent un jour ou chaque jour composer avec une énergie limitée.

Ce qui ne voit pas, dans la plupart des cas.

Et qu’il est quasiment impossible à communiquer ou à expliquer.

Et puis voilà que Christine Miserandino, elle-même atteinte de lupus, une terrible maladie chronique auto-immune, a trouvé par où passer. Sa métaphore extraordinaire réussit la prouesse de donner accès à l’inacessible et aussi de permettre à tant de gens de s’en inspirer. Il m’a alors semblé vital de me plonger dans une traduction fine de son récit pour ouvrir aux cuillères américaines les portes de la francophonie.

La Théorie des cuillères

Ma meilleure amie et moi étions au bistro en train de discuter. Comme toujours, il était très tard. Nous mangions des frites à la sauce brune. Nous n’étions pas différentes des étudiantes de notre âge qui peuplent les cafés pour parler de mecs, de musique ou d’anecdotes: autant de sujets qui nous paraissaient alors absolument essentiels. Il faut dire que nous ne prenions jamais rien vraiment au sérieux et passions la plupart de notre temps à rire.

Au moment où j’allais prendre mes médicaments au milieu de mon repas comme j’avais coutume de le faire, ma meilleure amie s’est interrompue et m’a fixée de manière étrange. Elle m’a soudain cueillie avec sa question sortie de nulle part: elle voulait savoir ce que ça faisait d’avoir un lupus, de vivre avec la maladie. Cette question m’a désarçonnée parce qu’elle tombait comme un cheveu sur la soupe, mais également parce que je pensais qu’elle savait déjà tout sur le sujet. Elle m’avait accompagnée chez de nombreux médecins, m’avait vu marcher avec une canne, vomir dans les toilettes ou pleurer de douleur. Que pouvait-elle encore ignorer?

J’ai alors entamé un long laïus à propos de pilules, de maux et de douleurs, mais elle ne lâchait pas le morceau, comme si mes réponses ne la satisfaisaient pas. J’étais un peu surprise vu qu’elle était non seulement ma colocataire, mais également mon amie de longue date. Depuis le temps, j’étais sûre qu’elle connaissait par cœur la définition médicale du lupus. Et voilà qu’elle me regardait avec une expression bien connue de toute personne malade: cette curiosité candide née de l’incapacité pour toute personne en bonne santé de vraiment comprendre. Puis elle m’a demandé ce que ça faisait d’être dans ma peau non pas en termes de sensations physiques, mais d’être dans la peau d’une personne malade.

Tandis que je tentais de reprendre mes esprits, je me suis mise à regarder autour de moi pour chercher de l’aide, de l’inspiration ou n’importe quelle échappatoire qui me donnerait le temps de réfléchir. J’essayais de trouver les bons mots. Comment répondre à une question à laquelle je n’avais jamais trouvé de réponse qui me satisfasse? Comment rendre compte de l’impact sur chaque aspect de mon quotidien? Comment restituer avec clarté les émotions que toute personne malade ressent? J’ai failli laisser tomber en dégainant une blague pour changer de sujet comme à mon habitude, mais je me souviens m’être dit que si je n’essayais pas d’exprimer ce que je ressentais, je ne pouvais pas m’attendre à ce qu’elle le comprenne un jour. Si je n’arrivais pas à expliquer mon vécu à ma meilleure amie, comment communiquer mon monde à qui que ce soit d’autre? Je me devais au moins d’essayer.

C’est à ce moment-là que la théorie des cuillères est née. J’ai saisi toutes les cuillères qui étaient sur notre table. Et puis zut! J’ai aussi embarqué toutes celles qui étaient sur les autres tables. Puis j’ai regardé ma meilleure amie droit dans les yeux et lui ai dit: “Voilà, tu as un lupus.” Elle m’a dévisagée d’un air perplexe, comme le ferait toute personne qui se voit offrir un bouquet de cuillères. Dans mes mains, le métal froid des cuillères s’est entrechoqué alors que je les regroupais pour les lui refourguer.

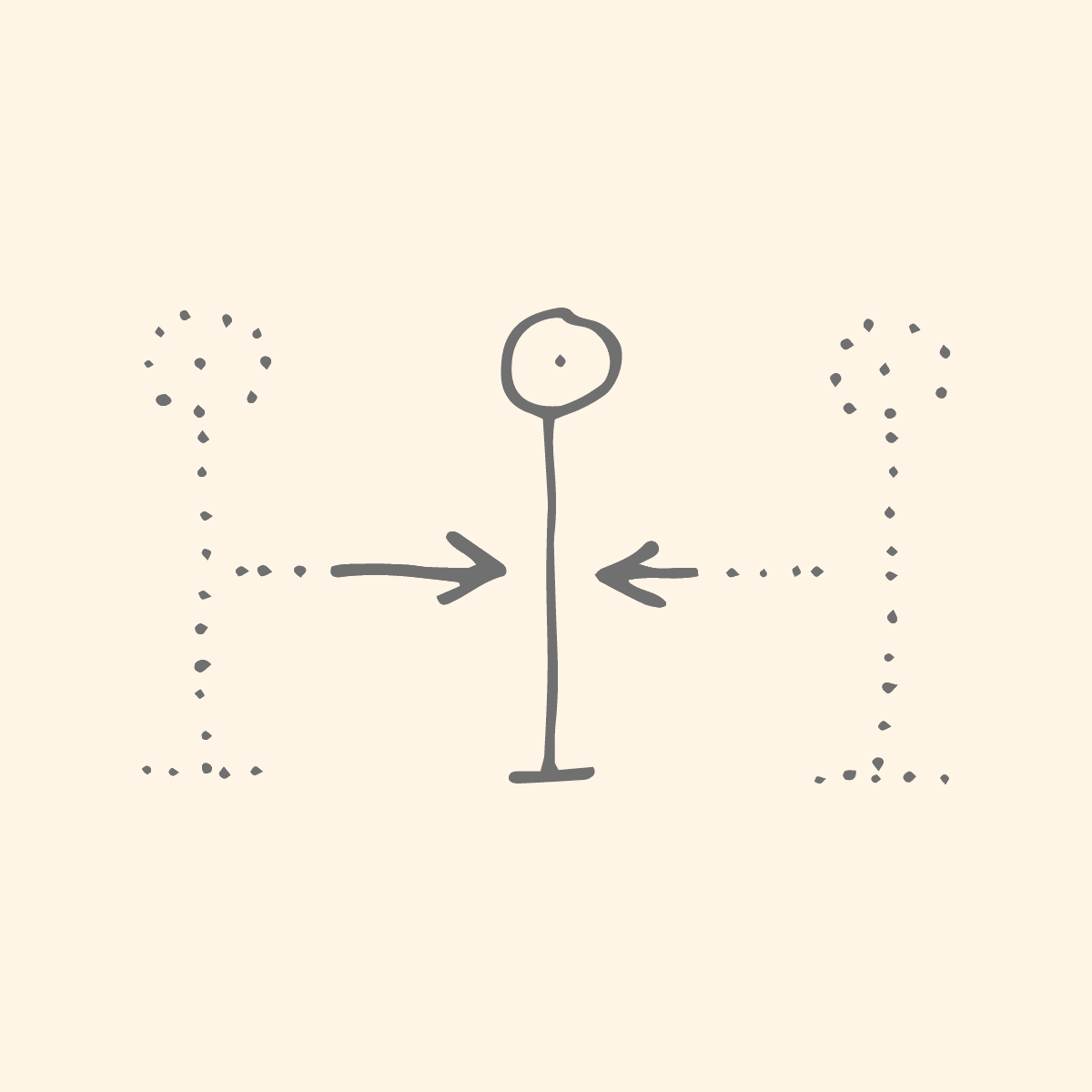

Je lui ai alors expliqué que la frontière entre la maladie et la santé est franchie quand on doit faire des choix soigneusement pesés pour d’innombrables choses, là où le reste du monde ne se pose aucune question. Les gens qui sont en bonne santé ont le luxe de vivre une existence exempte de tous ces choix, une chance que la majorité considère pourtant comme allant de soi.

En effet, la plupart des gens se lèvent chaque matin avec un stock illimité de possibilités et d’énergie pour faire ce qu’ils veulent, en particulier lorsqu’ils sont jeunes. La majorité n’a pas à se préoccuper du coût de ses actions. Pour illustrer mes propos, j’ai donc choisi d’utiliser ces cuillères. Je voulais que mon amie tienne physiquement quelque chose entre ses mains que je pourrais lui reprendre. En effet, la majorité des malades doivent faire le deuil de leur vie d’avant. Si c’était moi qui avais le pouvoir de retirer des cuillères, elle pourrait ressentir ce que ça fait d’être contrôlée par quelqu’un ou par quelque chose d’autre, en l’occurrence le lupus. Elle a saisi les cuillères avec enthousiasme. Bien qu’elle ne puisse encore comprendre ce que je faisais, elle est toujours partante pour s’amuser, alors j’imagine qu’elle s’attendait probablement à ce que je fasse une blague comme je le fais d’habitude quand il s’agit d’aborder des sujets délicats. Pouvait-elle seulement se douter de combien j’allais être sérieuse?

Je l’ai invitée à compter ses cuillères. Lorsqu’elle m’a demandé pourquoi, je lui ai répondu que toute personne en bonne santé s’attend à avoir une réserve illimitée de cuillères. Mais lorsque tu dois planifier chaque journée, il devient nécessaire de savoir exactement avec combien de cuillères chaque journée démarre. Ce qui ne met pas à l’abri d’en perdre quelques-unes en route, mais au moins ça donne un point de départ.

Elle a compté douze cuillères, a ri et s’est exclamé: “J’en veux plus!”. Comme j’ai refusé, son air déçu m’a confirmé que ce petit jeu fonctionnait. Et encore, nous n’avions même pas commencé. Cela faisait tant d’années que je cherchais un moyen d’avoir plus de cuillères sans y parvenir, pourquoi y aurait-elle droit? J’ai terminé mon briefing en lui demandant de garder constamment à l’esprit le nombre de cuillères dont elle disposait, puis de n’en laisser tomber aucune: elle ne pouvait jamais se payer le luxe d’oublier qu’elle avait un lupus.

Je lui ai alors demandé de me détailler les tâches de sa journée, y compris les plus simples. À mesure qu’elle les énumérait, je lui expliquais que chaque tâche lui coûterait une cuillère. Lorsqu’elle est directement passée à sa préparation pour le travail comme première tâche du matin, je l’ai interrompue pour lui retirer une cuillère en lui sautant littéralement à la gorge: « Non! Tu ne te lèves pas juste comme ça! Tu dois d’abord réussir à décoller tes paupières, puis tu te rends compte que tu es en retard. Tu n’as pas bien dormi. Tu dois d’abord réussir à t’extirper du lit, puis te préparer quelque chose à manger avant de pouvoir faire quoi que ce soit d’autre. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne peux pas prendre tes médicaments. Et si tu ne prends pas tes médicaments, tu peux dire adieu à toutes tes cuillères, et pour aujourd’hui, et pour demain. » Je lui ai rapidement retiré une cuillère alors qu’elle n’était même pas encore habillée. Passer sous la douche pour se laver les cheveux et se raser les jambes lui a coûté une autre cuillère. Le fait de se baisser ou de se pencher tôt le matin pouvait lui coûter plus d’une cuillère, mais je n’ai pas voulu la dégoûter d’entrée de jeu. S’habiller lui a coûté une autre cuillère. Je l’ai interrompue et j’ai décomposé chaque tâche pour lui montrer à quel point chaque petit détail devait être pris en compte. Quand on est malade, on ne peut pas simplement enfiler des vêtements. Je lui ai expliqué que je devais réfléchir aux vêtements que mes capacités physiques me permettaient d’enfiler. Si mes mains me font mal ce jour-là, les boutons sont hors de question. Si j’ai des bleus, je dois porter des manches longues, et si j’ai de la fièvre, j’ai besoin d’un pull pour rester au chaud, et ainsi de suite. Si je perds des cheveux, je dois passer plus de temps à me rendre présentable, ce qui signifie que je dois y consacrer cinq minutes supplémentaires, et ensuite m’en vouloir d’avoir mis deux heures à tout faire.

Je pense qu’elle commençait à comprendre au moment où elle n’avait théoriquement même pas encore gagné son lieu de travail qu’il ne lui restait que six cuillères. Je lui ai ensuite expliqué qu’elle devait choisir le déroulement de la suite de sa journée avec sagesse, car une fois ses cuillères épuisées, elles seraient réellement épuisées. Certes, il est parfois possible d’emprunter des cuillères au lendemain, mais imaginez alors combien il est difficile de traverser la journée du lendemain avec moins de cuillères. J’ai aussi dû lui expliquer qu’une personne malade vit en permanence avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête: demain peut-être attraperait-elle un rhume, une infection ou tout un tas d’autres choses potentiellement très dangereuses. Alors il n’est pas question de se retrouver à court de cuillères, car on ne sait jamais quand on en aura véritablement besoin. Je ne voulais pas plomber le moral de mon amie, cependant je me devais d’être réaliste car, malheureusement, être prête à affronter le pire fait partie de mon quotidien.

Nous avons poursuivi le cours de la journée, ce qui lui a permis d’apprendre pas à pas qu’oublier de déjeuner lui coûterait une cuillère, tout comme de rester debout dans le train ou même de taper sur son clavier trop longtemps. Elle a été forcée à faire des choix et à revoir sa manière d’envisager les choses. Si elle voulait aller jusqu’au bout de la démarche, elle devait renoncer à faire des courses pour avoir l’énergie de se préparer à manger.

Une fois arrivée à la fin de sa journée fictive, elle a évoqué sa faim. Je lui ai résumé qu’elle devait dîner, mais qu’il ne lui restait qu’une cuillère. Si elle cuisinait, elle n’aurait pas assez d’énergie pour nettoyer les casseroles. Si elle sortait dîner, elle serait probablement trop fatiguée pour retourner jusque chez elle en voiture sans se mettre en danger. J’ai également mentionné que je ne n’avais pas pris la peine d’ajouter à ce petit jeu la nausée qui rendait plus qu’improbable l’option de cuisiner. Elle a décidé de faire une soupe: c’était facile. Je lui ai alors dit qu’il était seulement 19 heures, qu’elle avait toute la soirée devant elle, mais qu’elle ne la finirait probablement qu’avec une seule cuillère. Elle pouvait donc soit se divertir, soit ranger son appartement, soit avancer dans ses tâches ménagères. Mais c’était clair qu’elle ne pourrait pas faire les trois.

Mon amie montre rarement ses émotions. Alors quand je l’ai vue bouleversée, j’ai compris que peut-être j’avais réussi à la toucher. Je ne voulais pas la rendre triste, mais en même temps j’étais heureuse de voir qu’elle commençait peut-être à me comprendre un tout petit peu. Les larmes aux yeux, elle m’a demandé doucement: « Christine, comment fais-tu? Est-ce que tu fais vraiment ça tous les jours? » Je lui ai expliqué que certains jours sont pires que d’autres. Et que certains jours, j’ai plus de cuillères qu’à l’habitude. Mais je ne peux ni faire disparaître ma maladie ni l’oublier: je n’ai pas d’autre choix que de la garder sans cesse à l’esprit. Je lui ai alors tendu une cuillère que je gardais en réserve. Je lui ai simplement dit: « J’ai appris à vivre ma vie avec une cuillère supplémentaire dans ma poche, en réserve. Il faut toujours se tenir prête. »

C’est difficile. Le plus difficile pour moi a été d’apprendre à ralentir. Et de ne plus pouvoir tout faire. Je me bats encore contre ça aujourd’hui. Je déteste me sentir exclue, je déteste devoir choisir de rester à la maison ou encore de laisser en suspens des tâches qui me tiennent à cœur. Je voulais qu’elle ressente cette même frustration, qu’elle comprenne que chaque tâche que les autres réalisent avec aisance se démultiplie pour moi en une série de petites tâches. Avant d’entreprendre quoi que ce soit, je dois penser au temps qu’il fait, à ma température du jour et envisager ma journée dans sa globalité avant de m’attaquer à quoi que ce soit. Alors que les autres peuvent simplement agir, je dois tout planifier dans le moindre détail, à l’instar d’un stratège de guerre. C’est là que se joue la différence entre être malade et être en bonne santé. Cette merveilleuse capacité à agir sans réfléchir, voilà ce qui me manque. La liberté de ne jamais avoir à compter mes « cuillères ».

Après que cette discussion empreinte d’émotions s’est poursuivie encore un peu, j’ai senti qu’elle était triste. Peut-être avait-elle enfin compris? Peut-être réalisait-elle qu’elle ne pourrait jamais vraiment dire qu’elle comprenait. Mais au moins maintenant, elle se montrerait peut-être plus compréhensive lorsque je ne pourrai pas sortir dîner certains soirs, ou encore parce qu’elle doit toujours prendre sa voiture pour venir chez moi vu que je n’ai pas la force d’aller chez elle. Je l’ai prise dans mes bras au moment où nous sommes sorties du restaurant. J’avais la dernière cuillère dans ma main et je lui ai dit: « Ne t’inquiète pas. Je considère cela comme une bénédiction. Je suis maintenant obligée de réfléchir à tout ce que je fais. Sais-tu combien de cuillères les gens gaspillent chaque jour? Je n’ai de place ni pour le temps perdu ni pour les « cuillères » gaspillées. Et j’ai choisi de passer ce moment avec toi. »

Depuis cette soirée, la théorie des cuillères m’a permis d’expliquer ma vie à bon nombre de personnes. Mes proches et mes amis s’y réfèrent tout le temps, transformant les cuillères en un nom de code pour exprimer ce que je peux ou ne peux pas accomplir. Une fois que les gens saisissent pleinement cette métaphore, ils semblent mieux me comprendre. Je crois même que cela les amène à appréhender leur propre existence d’une manière un peu différente. J’espère sincèrement que cela les aide à apprécier chaque instant, à ne rien tenir pour acquis. Chaque action que j’entreprends demande un effort considérable, au sens propre comme au figuré. C’est devenu une blague entre nous. J’ai la réputation de dire aux gens en plaisantant qu’ils devraient se sentir privilégiés lorsque je passe du temps avec eux, parce qu’ils ont reçu l’une de mes précieuses cuillères.

Traduction: Martine Corthésy, sous la supervision magistrale de Gaëlle Miani lesmots.ch.

© 2003 by Christine Miserandino, tous droits réservés.

Droits d’auteur et autorisation de traduction

La traduction de cet article a été autorisée par l’auteur, Christine Miserandino, et est protégée par les lois sur les droits d’auteur. Toute reproduction ou republication de cet article, en tout ou en partie, est strictement interdite sans la permission écrite de Christine Miserandino et de ButYouDontLookSick.com.

Pour toute demande d’autorisation, veuillez vous référer à ButYouDontLookSick.com.

Ce sujet vous parle? Vous aimeriez amener de la clarté dans vos propres questions ou trouver du soutien pour votre propres challenges? Je vous accompagne volontiers dans cette démarche importante, à distance ou à mon cabinet de Nyon, Suisse.